Podcast: Play in new window | Download

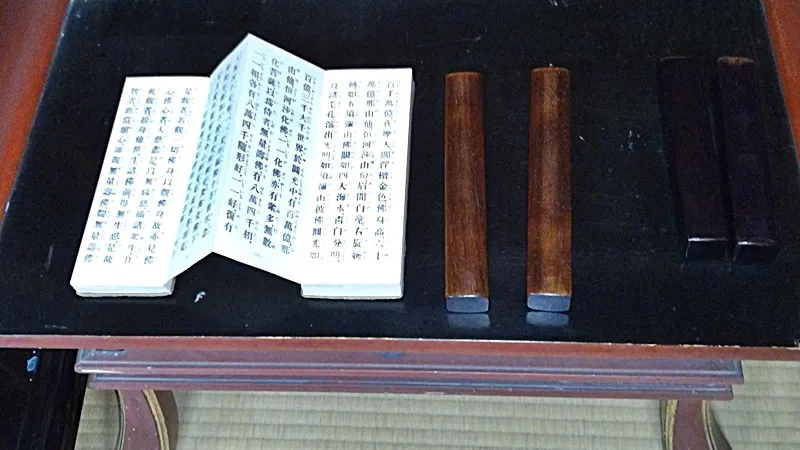

音声配信、「音木(おんぎ)」がテーマです

かっけいの円龍寺ラジオ

これは香川県丸亀市にいる浄土真宗のお坊さん、私かっけいの音声配信です。

今回はお経を読んでいるお坊さんが使っている道具、音木についてのお話をします。

今鳴らしたこの音の道具ですね。

音木とは音のなる木ということで、それぞれの手に木の棒を持って、打ち合わせて音を出します。

音木の役割はいわゆる拍子木です。

お経を読むときの拍子をとるために使います。

仏教宗派によって、お経を読むときのこの拍子木の名称は違っているかもしれませんが、私の属している浄土真宗の興正派では、音木と言っています。

さて浄土真宗のご門信徒の皆様はお坊さんが音木を鳴らしているのを見たことがありますか?

以前はよく見られていた光景かもしれませんが、最近では人によってはあまり見なくなったかもしれませんね。

というのもこの音木はお坊さん1人のときは使わないからです。

複数人でお経を読むときに、音木があることで、お経の緩急や調子が整えられて読経に一体感が生まれます。

最近は法事でもお坊さん1人のケースも増えてきましたよね。そういったお坊さん1人の場合では、音木は必要ないです。

一方で、お寺で仏教法要があるときはないと困ります。

自坊円龍寺で、春や秋の永代経法要、報恩講法要をしますと、10人以上のお坊さんが一斉にお経を読みます。

音木があることで、10人以上お坊さんがいても、読経にまとまりがでてくるんですね。

お坊さん1人の法事ばかりであったり、お寺の法要に行ったことがない人は音木のことを知らないかもしれません。

音木を見たこと聞いたことがない人はぜひお寺の法要にお参りしてみてください。

なお、私の宗派では、音木を使うのは、お経文だけです。仏説無量寿経・観無量寿経・阿弥陀経を読むときだけです。

なのでお坊さんが複数人でおつとめしていても、必ずしも音木が使われるとはかぎりません。

この音木はお経の調子を整えるために使われます。

だから打ち合わせる所は決まっています。

お経の最初の一句目から、最後に読むお経の経題の頭まで、決められたところで打ち合わせます。

鳴らす人によって音木の位置は変わりません。いつもおなじ場所です。

その音を頼りに、お経を読んでいるお坊さんたちは呼吸を合わせているんですね。

さてお坊さんが使っている道具、音木の話しはこれでひとまず終わります。

もうちょっと余談をしますね。

この音木は唐木の木が使われているそうです。

最近だと黒檀・紫檀が一般的な材料となっているようです。

硬さのある木であり、磨けば艶の出る木です。

鳴らすとカンカンと高く響き、お寺の本堂の隅から隅まで届くいい音を出します。

私のお寺には、古い音木も含めると、10種類以上の音木があります。大小さまざま、黒檀や紫檀ではない音木もありますが、どれも独特な音を出すので、読経を合わせるには良さそうな感じがします。

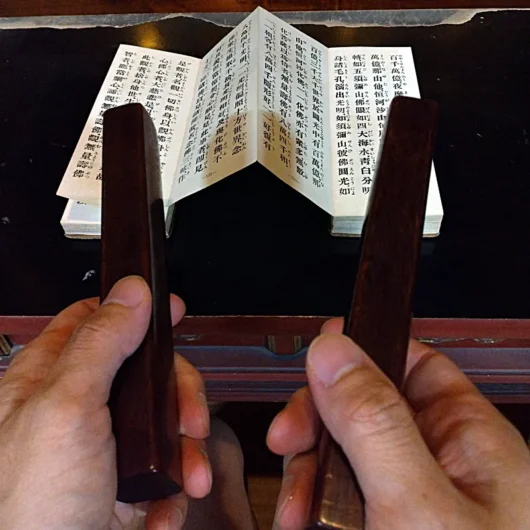

それで鳴らし方は、両手で軽く持ち、私の宗派では交差させずに平行にして打ち合わせます。

とってもシンプルなんですが、鳴らす人によって出る音色が違うんですね。不思議ですよね。

まったく同じ音木なんですが、私が打ち鳴らす音と、私の父、住職が鳴らす音、全然違います。

シンプルなんですけども、鳴らす人によって、味がでてきます。私自身、いつも鳴らしながら、もう少し良い音が出せないかなあと精進しています。

あるとき、こんな質問をされました。

なぜお経を読むとき、音を鳴らすんですかと。

理由はさっき言った通り、複数人でお経を読むとき、調子を合わせるためです。

それと浄土真宗では、木魚というものを使いませんからね。ということも言いました。

他の仏教宗派ではお経を読むときに木魚を鳴らすこともあるそうですが、浄土真宗では使いません。

魚は目を閉じませんよね。

どんなに眠たくても、常に目覚めて精進するようにという戒めのために木魚を鳴らしながらお勤めするそうです。

しかし眠たい時には眠たくなるのは人として当たり前のことです。

浄土真宗では木魚はならしません。

木魚の代わりに、音木を鳴らしています。

眠たいのを我慢してお勤めするんじゃなくて、一緒に声を合わせるのを意識してお経を読んでいただけたらと思います。

お坊さんが読んでいるときも、一緒にお経を読んでいいんですよ。

音木に合わせて、お勤めしましょう。

お経を読む速度

お経を読む速度は決まっていません。

阿弥陀経をゆっくり20分かけてお勤めする人もいれば、早く5分で終わる人もいるでしょう。

人によってお経を読む速度が違うので、複数人でお経を読む場合、全員が合わせられるように音木が使われます。1人で読むときは使いません。

なお、浄土真宗の本願寺派では音木を節柝(せったく)というそうです。