僧侶が思うこと・コラム

僧侶が思うこと・コラム 撞木と橦木と鐘木。お寺の鐘つき棒について

お寺の釣鐘の鐘つき棒は撞木(しゅもく)と言います。同じ読み方で橦木・鐘木もあります。これらの漢字違いについて書きます。

僧侶が思うこと・コラム

僧侶が思うこと・コラム  香り・お香について

香り・お香について  果樹

果樹  お坊さん・私の出来事

お坊さん・私の出来事  お坊さん・私の出来事

お坊さん・私の出来事  寺

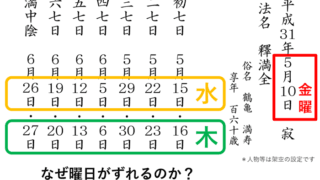

寺  法事法要に関すること

法事法要に関すること  寺

寺  僧侶が思うこと・コラム

僧侶が思うこと・コラム  法事法要に関すること

法事法要に関すること